La polera de Sartre

Roberto Montaña

Para Silvia

La culpa de que terminara en la Facultad de Filosofía y Letras la tuvo una polera negra que encontré de casualidad en la cómoda del abuelo. Puede sonar un poco exagerado, y hasta ridículo, pero es la verdad. Es cierto que después se sumaron otras cosas y todo terminó por confundirse. Si hay algo que aprendí en mi corto paso por la universidad es a buscar las causas últimas, por más que la causa última parezca la mayor boludez del planeta. Convengamos que el contexto ayudó bastante. Yo estaba medio perdido, no sabía qué iba a ser con mi vida. Bueno, nadie lo sabía aquel fin de año en la Argentina, pero esa es una parte de la historia sobre la que no quiero abundar.

Podría decirse que fui un adolescente atípico. Nunca tuve vocación por nada, si me recibí en un Industrial fue porque era el colegio que estaba más cerca de mi casa. Ni siquiera encontraba un tema de conversación o algo que me identificara delante de mis amigos. A la mayoría le gustaba el fútbol, había un par que solo hablaban de motos, Ricardo era imitador, Flavio formó una banda de rock y a Daniel le atraían los encuentros cercanos del tercer tipo. Yo no encajaba en ninguna de esas categorías y eso que hice mis esfuerzos. Me acuerdo que los domingos me encerraba en el cuarto a estudiar el suplemento deportivo. Y cuando digo estudiar es estudiar, hasta le pedía a mi vieja que me tomara lección y todo. Con mis amigos no juntábamos los sábados a la tarde, yo esperaba ansioso el momento de meter un bocadillo. Mi tema eran los autos de carrera. La verdad es que me aburría como loco, pero era el único rubro que había quedado libre y no tenía competencia. Igual no sé para qué hice tanto esfuerzo si nunca pude demostrar nada. Cada vez que abría la boca alguien se adelantaba y cuando me quería dar cuenta ya habíamos saltado al tema minas, que era el único del que ninguno sabía nada pero estábamos todos de acuerdo.

Por esa época tuve mi primer trabajo. Era ayudante de un electricista amigo de mi viejo. El tipo era un chanta, me dejaba solo en la obra para que yo le hiciera las canaletas en las paredes. Lo único bueno era que los viernes el dueño pagaba el asado y comíamos todos juntos alrededor de la parrilla. Después se armaban unos partidos de truco que duraban como hasta las tres de la tarde. Una vuelta me tocó compartir el almuerzo con los yeseros y un par de pintores paraguayos. Le habían puesto tanta sal a la carne que me ardían las heridas de las manos. Era la primera vez que usaba una maza, tenía los dedos ampollados. Cuando entré en confianza, me convidaron del vino que camuflaban en un envase de Coca Cola. Eso me animó a hablar más de la cuenta.

—¿Ustedes sabían que la fibra de carbono revolucionó el mundo de la Fórmula Uno? —dije, después de empinarme la botella.

Uno de los yeseros dejó de masticar y me miró por encima del pedazo de costilla que sostenía entre las manos.

—La fibra de carbono no pesa nada y es muy resistente; si hubiera existido en la época de Fangio, en vez de cinco, ganaba diez campeonatos por lo menos.

El más joven de los pintores cortó un pedazo de vacío y le habló en guaraní a su compañero. No sé qué dijo, pero soltaron la carcajada al mismo tiempo. Me dio mucha bronca. Yo estaba hablando en serio y estos maleducados me tomaban para la joda.

—¿Qué es tan gracioso? Ustedes porque en el Paraguay para lo único que corren es a cagar al baño después de tomar tanto tereré —dije.

Al pintor no le gustó el chiste y se levantó de un salto. Con una destreza envidiable me tiró al suelo y puso el cuchillo a cinco centímetros de mi nariz. Si no se meten los otros creo que no la cuento.

Desde esa vez mis almuerzos fueron en la soledad de una habitación a medio construir, sin puertas ni ventanas, rodeado de escombros y cagado de frío. Comía un sándwich en diez minutos, después me tiraba a dormir la siesta. Escuchaba los gritos de los albañiles cuando se echaban la falta o cantaban el truco, me moría de ganas de jugar con ellos. Pero tenía miedo a encontrarme con el pintor, así que preferí mantenerme alejado de cualquier peligro.

No sé cómo llegó el libro de Octavio Paz a mis manos. Era una edición de sus obras completas, de tapas rojas y letras doradas. No entendía nada, pero me gustaba leerlo porque enseguida me daba sueño, además era más blando que un ladrillo como almohada. Sobre todo, servía de excusa para demostrarles a los otros obreros que prefería almorzar solo antes que perder el tiempo en un estúpido juego de cartas.

Un día llegaron los dueños del edificio a la hora del almuerzo. Siempre venían a la mañana y recorrían la obra con el capataz, dando órdenes sobre la limpieza, quejándose por lo lento que iba la obra. Pero esta vez llegaron cuando estaba masticando el último bocado de mi sándwich, en el momento que repetía la frase: “La poesía debe ser un poco seca para que arda bien”, tratando de ver si en voz alta llegaba a entender de qué estaba hablando este fulano.

—Pero mirá qué cultos que son los electricistas —dijo la arquitecta, y siguió subiendo las escaleras.

Todos en la obra estábamos como locos con esa mina. Venía con unos pantalones que parecían pintados sobre el culo perfecto. Que haya dicho eso, que haya servido para que se diera cuenta de que yo no era otra bolsa de cal recostada contra la medianera, me voló la cabeza. Miré el libro de un lado y del otro, preguntándome con qué poco uno puede dejar de ser del montón y transformarse en alguien que despierta admiración y respeto. Así fue como ese día decidí, sin perder más tiempo, transformarme en un intelectual hecho y derecho.

Al principio no me resultó fácil. No sabía por dónde arrancar. En mi casa la única lectura era el Diario Popular y la Billiken. Cuando le conté a mi vieja qué era lo que quería hacer me miró de arriba a abajo y dijo:

—Eso no hace bien.

—¿Por qué no hace bien?

—Te digo que no hace bien, vos mejor estudiá algo útil.

Por supuesto que no me di por vencido. Me acordé de que en el fondo de casa había un galpón con unas cajas que nunca vino a retirar el antiguo dueño. Algunas guardaban carpetas, otras papeles viejos, pero la mayoría eran revistas de tapas gruesas, un poco amarillentas, que se estaban deshaciendo por la humedad. Pude rescatar algunas y las estuve tratando de leer, pero no entendía nada. Eso sí, me gustaba ver las imágenes. En una larga nota había fotos de Sartre y otros intelectuales, discutiendo en cafés o caminando por las calles parisinas. Quedé impactado por la figuras lánguidas de esos hombres que sufrían por no saber cuál era el sentido de la vida. Eso sí era sufrir con estilo, no como yo que por lo único que sufría era por los mazazos que cada dos por tres me daba en los nudillos.

Las revistas las guardé en la cómoda que había heredado mi madre. Para hacer lugar, tuve que liberar un cajón que no se abría desde que murió el abuelo. Supuse que la polera había sido de él, a pesar de que no recordaba que se la hubiera puesto nunca. Me la probé, calzó perfecta, o eso pensé entonces, porque un tiempo después vi una foto mía posando con una pipa, parece como si me hubiera metido dentro de una bolsa de consorcio con dos agujeros para los brazos y uno para la cabeza.

Yo estaba feliz con mi polera. No me la sacaba por nada en el mundo. La llevaba todos los días a trabajar, a veces me la ponía a la hora del almuerzo solo por si aparecía la arquitecta. Para mi cumpleaños le dije a mi madre que no quería andar más con el bolsito de obrero, y le pedí un morral como los que usaba John Lennon. También cambió mi actitud. Ya no iba por la vida con esa cara de bobo, riéndome de cualquier pavada. Ahora fruncía el entrecejo y estaba sensible por todo.

La obra en construcción quedaba en Caballito. Yo salía a las cinco de la tarde, caminaba por ese barrio de árboles gigantes y calles anchas y vacías. Es cierto que quería lucir mi polera y hacer un poco de tiempo antes de viajar colgado en el colectivo, pero de a poco le fui tomando el gusto. Disfrutaba de esas largas caminatas por aquellas veredas, como si fuera un existencialista de paseo. Un día iba con mi morral colgando del hombro y me detuve frente a un edificio que parecía una fábrica abandonada. Nunca había pasado por ahí, me llamó la atención esa fachada alta, los gruesos barrotes en las ventanas. Estaba tan concentrado que no escuché cuando alguien se detuvo a mis espaldas.

—La entrada es por Puán.

Giré despacio hacia la voz.

—¿Cómo?

—La entrada a la Facu no es por acá, es a la vuelta, por Puán —dijo la chica y siguió caminando.

Si hago memoria y trató de describir cómo era, no se me ocurre ninguna característica que la destaque: alta, morocha, muy flaca, incluso tenía las piernas demasiado largas para su cuerpo y caminaba balanceándolas como la novia de Popeye. Bueno, se llamaba Olivia, capaz que ese detalle ayudara a la comparación. Pero nada de lo que pueda decir va a borrar lo que sentí en ese momento cuando, bajo su gorra de visera, me sonrió. La seguí, como quien dice, imantado por el vaivén de sus caderas. Los pantalones de bambula flameaban por el viento, a trasluz, pude imaginar sus muslos magros entrelazados con los míos sobre una alfombra de lana de cordero, delante de un hogar donde crepitaban leños recién cortados en un bosque cubierto de nieve. Cuando volví del sueño estaba sentado en un aula repleta de gente como no había visto nunca en mi vida. Uno más raro que el otro, vestidos de manera extraña, con libros, con muchos libros en la mano, apoyados en los bancos o sobre el escritorio de un profesor que no paró de moverse en toda la clase. En ningún momento le saqué la vista a la nuca de Olivia, esa bella nuca que el gorro tapaba a medias y a la que su largo pelo lacio daba un aire tan singular.

Cuando terminó la clase, bajamos todos juntos y en el gentío la perdí. No sabía qué hacer, me ganó la desesperación. En planta baja había mesas de los centros de estudiantes, con grandes pancartas y banderas. Me pareció que si a alguien le tenía que preguntar algo era a ellos, pero no me animaba a hablar con ninguno. En un rincón, solitario y un poco ausente, vi un gordo de barba con cara de aburrido, que repartía volantes como si fuera la propaganda de una rotisería. Lo que me decidió a acercarme fue la manera en que estaba vestido: zapatos de seguridad, jean gastados, y una camisa de trabajo Graffa. Parecía recién salido de una obra.

—Disculpame, ¿cómo hay que hacer para venir a estudiar a esta Universidad?

El gordo se puso de costado y se señaló la oreja.

—Hablame fuerte, acá —dijo y el audífono empezó a hacer un ruido como si fuese una radio mal sintonizada.

Así fue como conocí a Boris, militante del Partido Socialista de los Auténticos Trabajadores. Enseguida me puso al tanto de todo. Tenía que hacer antes el CBC, y eso significaba pasarme un año en algunas de las sedes que estaban repartidas por toda la capital. Recién entonces, si aprobaba todo, podía elegir la facultad donde continuar mis estudios. No sé si fue por la cara que puse o porque vio en mí a un potencial afiliado, que se apuró a darme una solución: También podés cursar y rendir como alumno libre.

Me gustó la idea. Empecé a hacer cálculos de los horarios, todo encajó perfecto: después de salir de la obra llegaba justo para la clase de Fundamentos de Filosofía. Volví a mi casa tan feliz que abracé a mi madre y estuve jugando con mi hermanita hasta la hora de la cena. Antes de irme a dormir, agarré el libro de Octavio Paz, lo abracé contra mi pecho y, delante de mi viejo que cabeceaba frente al televisor, dije con voz impostada:

—Papá, quiero ser filósofo.

La verdad es que nunca me enganché con la carrera. Y eso que solo hice un par de materias de las más generales, no me quiero imaginar lo que hubiera sido estudiar Metafísica o Gnoseología. Ahora, ir a las clases, formar parte de todo lo que aquello significaba, fue lo mejor que me pasó. Por supuesto que ayudó Olivia. Solo con que ella estuviera me ponía tan contento que enseguida me olvidaba de los existencialistas, la angustia del ser y toda esa sanata. Nunca fui un ganador con las mujeres, pero la peleaba. Por lo menos con las del barrio o los boliches donde iba a bailar la cosa era sencilla. Pero la verdad es que Olivia no encajaba en el molde de ninguna de las chicas que había conocido hasta ese momento. Empecé a hablarle a la cuarta o quinta clase, diciendo las mismas pavadas de siempre. No le tuve que insistir nada ni se mostró reticente, enseguida se puso a charlar conmigo como si nos conociéramos de años. Me acuerdo que habló de sus gatos, de lo mal llevada que era la portera, de lo caro que estaba todo, de que moría por las frutillas con crema, del viaje iniciático que hizo con la prima a Hawái, y no sé cuántas cosas por el estilo. Saltaba de un tema a otro, aunque no tuviera nada que ver y siempre usaba el mismo tono, parecía que todo eso le había pasado no a ella, sino a otra persona. Yo no metía ni un bocadillo, no solo por falta de oportunidades, sino porque siempre me pareció que no tenía nada interesante para contar. Mi vida era tan chata y ordinaria que todo lo que se me ocurría decir me daba un poco de vergüenza. En cambio Olivia podía hacer de unas tostadas que se le quemaron en el desayuno una historia antológica, donde no faltaba la aventura, el suspenso o la intriga. Yo quería convencerme de que en realidad la estaba estudiando. Me creía una especie de depredador que rondaba la presa esperando la oportunidad de saltarle encima. Aunque estaba tan abrumado que la mejor imagen que lo representaba no era la de un león hambriento, sino la de una mosca enredada en una infalible tela de una araña.

Esa era mi excusa ante Boris. Como buen marxista, Boris solo creía en la praxis. Yo trataba de hacerle entender que Olivia era diferente. A los gritos, por supuesto, por eso siempre que nos juntábamos terminaba con dolor de garganta. No sé para qué mierda usaba el audífono si nunca tenía pilas. Y no era porque le faltara plata. Los padres estaban en buena posición, pero a él le gustaba disfrazarse de obrero y militar por la causa revolucionaria. Una vez se lo eché en cara y se ofendió. Me dijo que él no tenía la culpa de haber nacido en una familia pequeño burguesa. Que a Engels le había pasado lo mismo y eso no le impidió escribir el Manifiesto Comunista. Yo no sé lo había dicho por maldad. Para mí no era ningún mérito pertenecer a la clase obrera, estaba podrido de picar paredes y respirar polvo todo el santo día. Si me daban a elegir, yo hubiera preferido estar con aire acondicionado, tomando café en la oficina de la arquitecta. Siempre se lo dije a Boris, no sé por qué no entendía. Por eso dejamos de hablar de esos temas y nos centramos en Olivia. Él me daba consejos, algunos capaz que no estaban tan errados, pero fuera cual fuera, siempre terminaban en las tetas. Para Boris las tetas eran una especie de Talón de Aquiles de las minas. Quería que yo le dijera dos o tres frases del tipo: “Qué linda que sos”, o “Qué mirada tan sensual” y, acto seguido, le metiera las manos debajo de la remera. Yo no podía hacer eso con Olivia. Pero cada vez que miraba su escote tenía miedo, como si una parte de mí estuviera dispuesta a seguir la teoría de Boris por más que la otra no estuviera de acuerdo.

Todo se precipitó la vez que hubo paro de colectivos y me ofrecí a acompañarla hasta su departamento. Durante meses, yo había sido una oreja con patas que aún guardaba alguna esperanza de concretar su amor secreto. Digo alguna esperanza porque ya me estaba resignando a la idea de que ella no era para mí. Si había tenido una oportunidad la dejé pasar, ya no sabía cómo encararla sin parecer un desubicado. Pero esa noche Olivia soltó una de esas frases que no dicen nada y cambió todo por completo.

—¡Qué hambre que tengo! —dijo cuando nos alcanzó el olor a guiso de una casa que tenía la ventana abierta—. Daría lo que fuera por una comida casera.

—¿Qué pasa? ¿Tu vieja no te cocina más? —pregunté, pensando que se venía otra saga escabrosa de peleas familiares y rencores irresueltos.

—No la voy a hacer venir de San Isidro para hacerme una tarta —soltó, mientras estiraba hacia atrás su largo cuello.

La miré, recién entonces entendí lo que siempre había sido evidente: Olivia vivía sola.

Nunca había conocido a nadie de mi edad que viviera solo. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza que existiera esa posibilidad. Mucho menos que fuera una chica. Una chica que además era la más linda del planeta.

Mientras amuraba cajas rectangulares o doblaba caños con la rodilla, me entretenía imaginando las tardes que íbamos a pasar con Olivia en su departamento. Podríamos hacer lo que nos viniese en gana, sin rendir cuentas, sin depender de nadie. Ahora que trabajaba y tenía mi plata hasta compartiríamos los gastos. Solo me faltaba un detalle: hacerle saber que yo era el hombre indicado para hacer su felicidad completa.

Al otro día no cursaba, pero igual fui a la facultad. Había llegado el momento de armar un plan de lucha y nadie como Boris para asesorarme al respecto.

—¿Cómo hago para que me invite a la departamento, boludo?

—Decile si pueden estudiar juntos.

—Yo no entiendo nada, nunca tomé apuntes, mis cuadernos son un desastre —casi le confieso que lo único que tienen son dibujos de Olivia con su gorro de visera, Olivia con su chalina desflecada, Olivia con sus pantalones de bambula, parada junto al pizarrón, mientras espera para hablar con el ayudante de cátedra.

—¿No le preguntaste si tiene algún problema eléctrico en la casa?

—Ella no sabe que soy electricista.

—Para mí tenés que contarle la verdad, las minas se vuelven locas con los obreros.

—¿Qué tiene de erótico ser obrero? Se ve que nunca viajaste colgado del colectivo a González Catán…

—No te soporto cuando te ponés así, me hacés acordar a cuando los troskos quisieron boicotear la revolución.

Lo dejé hablando solo y bajé al buffet a pensar en una estrategia. No se me ocurría nada, de aburrido me puse a leer los papeles que pegaban en la cartelera. Estuve un rato viendo qué cursos de cerámica fría, cuáles clases de apoyo o qué comida vegetariana se ofrecían entre horarios de clases o fechas límites para entregar trabajos prácticos. Algo me llamó la atención, un nombre escrito al pie de un volante que parecía recién impreso:

Arte Hawaiano

Técnicas de perdón y reconciliación

Profesora: Olivia Carvino

A la semana siguiente esperé a que terminara de hablar con el ayudante de cátedra, y le salí al cruce mientras simulaba leer una hoja que encontré tirada en el piso.

—Ah, hola, ¿cómo andás?

—No sabés, ayer los vecinos del edificio de enfrente no dejaron de pelearse hasta la madrugada. No pude estudiar nada, me quedé dormida leyendo la alegoría de la caverna…

—Yo tampoco pude dormir —dije apurado, antes de que empezara con los detalles y no me dejara hablar más—. No ando bien, no puedo concentrarme, estoy como…, no sé, como enojado conmigo mismo.

Era la primera vez que le hablaba de mí y eso enseguida le llamó la atención. Yo puse cara de afligido y seguí, mirando al piso:

—Creo que a veces me cargo de cosas al pedo, me enredo en situaciones de las que no sé cómo salir.

Olivia me miraba con los ojos cada vez más abiertos y movía levemente la cabeza estimulándome a continuar.

—Pero, ¿qué te pasó?

—Nada, es que a veces siento que solo no puedo, que necesito ayuda, alguna técnica tiene que haber para ayudarme.

Por un momento pensé en que estaba siendo demasiado explícito, pero cuando la volví a mirar me di cuenta de que mi estrategia había tenido éxito.

—Claro que existe, por supuesto.

—¿Si? ¿Vos conocés alguna?

—El arte de los indígenas hawaianos, el ho’oponopono.

—Suena interesante —dije, tratando de ocultar la alegría.

—Sabés que justo estoy por dar un curso, para juntar unos mangos, viste que la mano viene complicada.

—Mirá vos, nunca me contaste nada.

—Lo que pasa es que nadie me llamó todavía.

—Contá conmigo, a mí me vendría muy bien —me apuré a decir.

—Mejor esperemos un poco, si por ahí conseguimos que se anote alguien más…

Así fue como terminé por afiliarme al Partido Socialista de los Auténticos Trabajadores. No hubo otra manera de convencer a Boris de que me acompañase al curso del ho’oponopono que daba Olivia en su departamento. Y no solo eso, le tuve que prometer que iba a ir a una de las marchas, hasta me pasé un sábado entero pintando hoces y martillos en unas enormes pancartas. Me acuerdo que me hizo dar dos vueltas manzana antes de tocar el timbre del departamento. Tenía miedo de que algún “camarada” lo viera y lo llamaran de la dirección del partido para pedir explicaciones por su comportamiento. Yo conocía a los del partido. Eran dos viejos carcamanes que cada vez que venían a dar una charla a la facultad se babeaban con las alumnas. Pero para Boris eran poco menos que la reencarnación de Lenin y el Che, con las canas teñidas y tremenda busarda.

Olivia nos recibió con un vestido que le llegaba hasta los tobillos. No sé por qué se me ocurrió que debajo no tenía nada. El olor a incienso me hizo arder la nariz. Imaginé que corríamos desnudos por ese pasillo largo que terminaba en el living amplio y luminoso. La música era suave, debajo de algún instrumento que no conocía se escuchaba un ruido como de agua que corre entre las piedras. Todo era perfecto hasta que sonó el timbre de la puerta y apareció una viejita con una campera deportiva sobre el camisón de franela.

—Ay nena, no me dijiste que iba a haber otra gente, mirá cómo vine —dijo y casi se le salen de la boca los dientes postizos.

Era la vecina del departamento de al lado. Yo sabía lo loca que era porque Olivia me había hablado de ella hasta el cansancio. Pero eso no fue lo peor que pasó ese día. Lo peor fue soportar a Boris sentado igual que Buda, repitiendo el mantra del ho’oponopono: Lo Siento, Perdóname, Te Amo, Gracias, con el mismo tono y la misma vehemencia con que coreaba las consignas del Partido Socialista de los Auténticos Trabajadores. Es que el audífono se le había quedado otra vez sin pilas y no paró de gritar en toda la tarde. En el camino de regreso me siguió taladrando la cabeza con sus gritos, al punto de que se daban vuelta hasta los que pasaban por la vereda de enfrente. Lo dejé solo en la parada del colectivo. Aprendí que no hay peor cosa en este mundo que un marxista con sordera.

Por supuesto que a Boris no le pedí nunca más que me acompañase. La novedad fue que la vieja se resbaló en la bañera y terminó internada, así que la tercera clase la hicimos los dos solos. Era un jueves tormentoso y de mucho viento. A poco de empezar, entró agua por la banderola de la cocina. Olivia me llamó para ver si yo la podía cerrar, cuando nos cruzamos había poco espacio y sin querer le rocé los pechos. Me acordé de la teoría de Boris y ya no pude relajarme. Olivia se dio cuenta así que decidió cortar la clase. En vez del té verde de siempre, trajo dos copas de vino y un porro. A la media hora nos matábamos de la risa por todo. Le conté de mis peripecias en la obra, de la cara que puso mi viejo cuando le dije que iba a estudiar filosofía, de lo que tuve que hacer para que Boris me acompañara a las clases de ho’oponopono. Le conté toda la verdad mientras ella, doblada de la risa, repetía que era lo más divertido que había escuchado en su vida. No recuerdo haberla pasado nunca tan bien. Si tuviera que elegir un momento que durara para siempre sin dudas sería esa tarde en el living de Olivia, tirados en el piso, envueltos en humo, mientras del otro lado de la ventana el mundo se caía a pedazos.

De pronto miró el reloj y dijo que por hoy la clase había terminado. Yo estaba tan feliz que hubiera vuelto caminando los veinte kilómetros que había hasta mi casa. Mientras bajábamos por el ascensor se hizo un silencio, ahí me di cuenta de que por fin había llegado mi oportunidad. De repente se abrió la puerta y nos recibió la portera con su cara avinagrada de siempre: necesitaba el ascensor para bajar la basura. No paramos de reírnos hasta salir a la calle. Ya había parado de llover, se veía la luna asomando entre los edificios. Entonces miré a Olivia como si fuera a sacarle una foto para guardar en la billetera. Me pareció que se sintió un poco incómoda, justo cuando iba a decir “chau” se puso en puntas de pie y me dio un beso en los labios. Fue un beso tan suave que tardé una eternidad en darme cuenta de lo que había pasado. Me fui como si flotara sobre una nube. En ese momento se empezó a escuchar un ruido que venía de todas partes al mismo tiempo. No supe qué era, hasta que en la esquina encontré un grupo de gente con ollas y sartenes en la mano. Así fue como empezó el primer cacerolazo.

Estuve una semana en una especie de limbo. Nunca rendí tanto en la obra como aquellos días cuando ya casi terminaba el año. Hasta el pintor paraguayo me vino a ver, intrigado por mis gritos. Es que no podía dejar de cantar, no escuché cuando la arquitecta nos llamó a todos para darnos la noticia: la obra se paraba hasta nuevo aviso. Fui a la facultad, la habían tomado los estudiantes para protestar por el recorte presupuestario. Vi a Boris en la puerta, estaba colorado y afónico, no entendió nada de lo que le dije. Me recordó lo de la marcha que, por supuesto, yo había olvidado por completo. Le quise decir que no podía, que era jueves y tenía la clase de ho’oponopono, pero empezaron a gritar consignas contra la policía y no escuchó. Cuando me estaba por ir dijo que ya había llegado la camioneta que nos iba a llevar al centro. Le ayudé a subir los carteles a un Rastrojero tan destartalado que parecía a punto de desarmarse. No pude irme, no encontré la manera. Durante el viaje sacaba el puño por la ventanilla o movía los labios como si estuviera cantando con el resto, pero pensaba en Olivia y tenía ganas de salir corriendo.

Así estuve toda la marcha, por eso no me acuerdo de casi nada. Había mucha gente, solos, con la familia o en grupos más o menos organizados, pero la misma bronca los recorría a todos, como si fuese una electricidad que saltaba de un cuerpo a otro. Yo terminé sosteniendo una pancarta, luchando para que no la hiciera volar el viento que soplaba entre los edificios. En un momento se empezaron a escuchar gritos y explosiones, todo se desbandó: gases, corridas, vidrieras rotas y la policía que se metió a los palazos. Lo busqué a Boris para decirle que nos fuéramos de una vez, pero no lo encontré por ningún lado. Corrí cuando empezaron los tiros. No di la vuelta ni me detuve durante no sé cuántas cuadras. Llegué a plaza Once sin darme cuenta. Sudaba tanto que la remera se pegaba en mi espalda. En vez de tomarme el colectivo a casa, seguí caminando. Ya eran más de las once de la noche pero no podía irme sin antes ver a Olivia. Tenía que contarle que no pude dejar de pensar en ella ni un solo momento, que cada vez que cerraba los ojos podía sentir su perfume como si aún me estuviera dando un beso.

Llegué al edificio justo cuando alguien salía a la calle. Me apuré antes de que se cerrara la puerta o no me dejara entrar. A esa hora y con amenazas de saqueos, todos éramos sospechosos. Pero cuando lo crucé algo me llamó la atención. El hombre miró para un lado y para el otro, metió las manos en los bolsillos y cruzó la calle corriendo. Enseguida lo reconocí: era el ayudante de cátedra que siempre se quedaba hablando con Olivia cuando terminaba la clase. Seguí por el palier, subí al ascensor, pero una parte de mí quedó ahí abajo, como si no se resignará a entender qué hacía el ayudante de cátedra saliendo del edificio de Olivia a esa hora de la noche.

Nunca había visto llorar a Olivia. No hubiera podido porque para mí era la chica de gorro con visera que sonríe mientras el sol la ilumina de espaldas. La voy a recordar siempre así, como si todo lo que siguió después no hubiera pasado nunca. Y no solo ese día sino aquel verano de locos, mientras el país entero se derrumbaba a nuestro alrededor como si fuera un castillo de naipes. Porque seguí yendo un tiempo más, prestando mi oreja a sus lamentos de amante despechada. Y claro que el tipo era casado y le vivía haciendo mil promesas, y claro que ella lo perdonaba y a empezar de nuevo. Mientras tanto yo me iba haciendo cada vez más chiquito por dentro. Si en algún lugar conservaba la esperanza de que se diera cuenta de lo que significaba para mí, descubrir el nombre de Boris en la lista de las víctimas de la marcha del 20 de diciembre, había cambiado todo. Fue como si su muerte me hubiera arrancado de aquel sueño para siempre.

A Olivia la volví a ver años después. Estaba en una plaza, mirando el teléfono. Me senté en el mismo banco solo para comprobar si la cercanía la llevaba a reconocerme. Ella siguió muy concentrada, ni siquiera se dio cuenta de que tenía alguien al lado. De pronto vino corriendo una nena, la abrazó, le dijo te quiero mami y volvió al arenero a jugar con los otros chicos. Cuando quedé solo en la plaza empecé otra vez a sentirme mal, como si tuviera algo clavado en el pecho que no me dejara respirar. Entonces hice lo único que podía hacer: cerré los ojos, aspiré profundo y repetí en voz baja el mantra, como hacíamos todos los jueves en el living de su departamento: Lo Siento. Perdóname. Te Amo. Gracias.

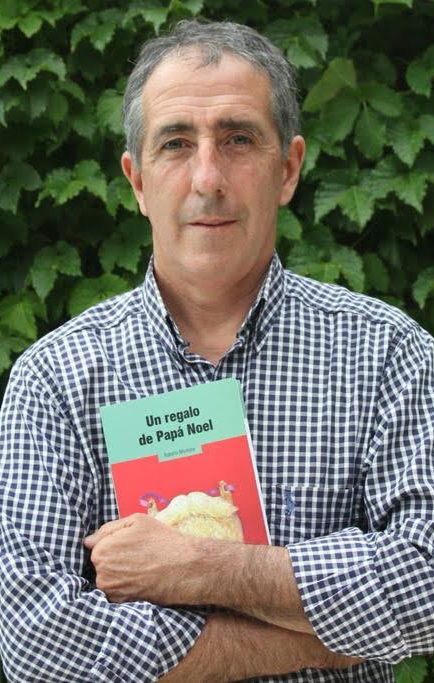

ROBERTO MONTAÑA

(Uruguay, 1963)

Narrador uruguayo. Desde los once años vive en Argentina. Es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Sus relatos han recibido diferentes distinciones, como la de la Fundación Amalia Lacroze Forbarat, el Macedonio Fernández y el Floreal Gorini, entre otras. Su libro Los otros hijos incluye varios de cuentos premiados. Su primera novela, Washington (Simurg, 2014), recibió una mención del Fondo Nacional de las Artes. Su segunda novela, La noche en la que nos encontró El Pasado, fue galardonada con una Mención de Honor en la 60° Edición del Premio Casa de las Américas de Cuba y será publicada en Francia. Un regalo de Papá Noel (Desde La Gente, 2020) es su segundo libro de cuentos.