Cuestiones de oficio:

La saludable condición de corregir

Por Mauricio Koch

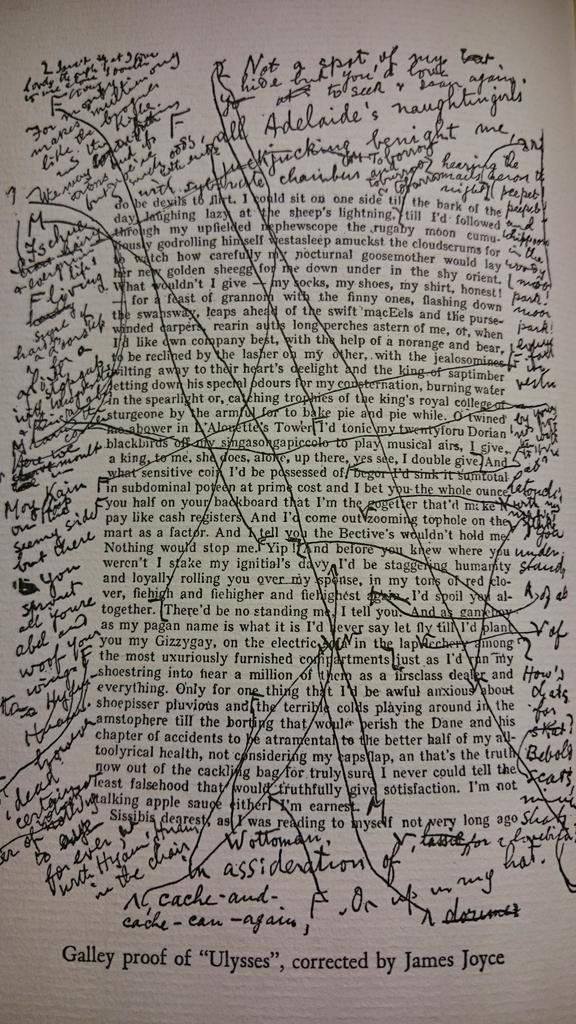

En un texto breve incluido en ese maravilloso libro que es El idioma materno, Fabio Morábito cuenta la anécdota de un hombre a quien su mujer le pide que escriba un justificante para su hijo que el día anterior había faltado a la escuela. Mientras ella se apura en los preparativos para salir con el chico rumbo al colegio, el hombre lucha con las palabras: quita una coma, vuelve a ponerla, tacha una frase y escribe una nueva, hasta que la mujer, que está esperando en la puerta, pierde la paciencia, le arranca la hoja, garabatea unas líneas, pone su firma y sale para la escuela. Era apenas una nota, no se jugaba la vida de nadie allí, pero para este hombre, un conocido escritor, no hay textos inofensivos, todo texto es perfectible y requiere ser trabajado hasta el punto de perder la noción del tiempo y del entorno.

En un texto breve incluido en ese maravilloso libro que es El idioma materno, Fabio Morábito cuenta la anécdota de un hombre a quien su mujer le pide que escriba un justificante para su hijo que el día anterior había faltado a la escuela. Mientras ella se apura en los preparativos para salir con el chico rumbo al colegio, el hombre lucha con las palabras: quita una coma, vuelve a ponerla, tacha una frase y escribe una nueva, hasta que la mujer, que está esperando en la puerta, pierde la paciencia, le arranca la hoja, garabatea unas líneas, pone su firma y sale para la escuela. Era apenas una nota, no se jugaba la vida de nadie allí, pero para este hombre, un conocido escritor, no hay textos inofensivos, todo texto es perfectible y requiere ser trabajado hasta el punto de perder la noción del tiempo y del entorno.

Me fascina la escena porque muestra hasta dónde puede llegar el nivel de obsesión en la búsqueda de la forma y lo arduo del trabajo con el lenguaje, lo indócil de esa materia prima. William Faulkner, cuyas jornadas de trabajo eran de doce horas y por esa misma razón no le gustaba hablar del tema con nadie, afirmó en aquella famosa entrevista del Paris Review, una de las pocas que concedió: “Si yo pudiera volver escribir toda mi obra, estoy convencido de que lo haría mejor, y esa es la condición más saludable para un artista. Esa es la razón de que siga trabajando y haciendo nuevos intentos; cada vez cree que en esta ocasión logrará lo que se propone. Por supuesto que no lo hará, y por eso la condición es saludable. Si lo hiciera, si lograra igualar su obra con la imagen, con el sueño, no le quedaría más que degollarse, saltar desde el otro lado de ese pináculo de la perfección al suicidio”.

Convengamos que no es necesario llegar a tanto y que no todos están obligados a convivir con ese altísimo nivel de autoexigencia, pero sí me parece valiosa la idea de pensar la búsqueda como una “condición saludable”. Ahí creo que hay una clave: existe un ideal de forma que a veces entrevemos, o intuimos, y por ahí, munidos de una pequeña linterna baja de batería, avanzamos al tanteo por la frondosa noche del lenguaje. “Los escritores lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo otro es tentativo”, decía Ricardo Piglia. Y ese camino tentativo está hecho precisamente de oscuridad, una oscuridad llena de piedras y escollos que uno va descartando, haciendo a un lado, tropezando y volviendo a levantarse; en definitiva: buscando. Eso es corregir, tantear. Probar otra vez. Fallar otra vez. Fallar mejor, al decir de Beckett.

El problema, me parece, o uno de ellos, para ser más preciso, es la confusión que se genera en torno a la idea de corrección, palabra que quizá por pereza o a falta de otra que defina mejor la búsqueda de la que venimos hablando, usamos. “Para concebir la corrección como un acto creador hace falta, ante todo, despojarse de la imagen repulsiva que impone el verbo ‘corregir’”, dice Liliana Heker en La trastienda de la escritura. “En el proceso creador, el verbo ‘corregir’ indica justamente lo contrario de este acto exterior y reglado que, en muchos casos, eliminaría lo audaz o desmesurado de un texto, aquello que lo vuelve excepcional, ya que solo aspiraría a que ese texto fuera correcto de acuerdo con normativas sintácticas, gramaticales o estilísticas. O, para decirlo con menos piedad, mediocre”. Esa idea de corrección es la que aplicaba la maestra de Saer cuando lo reprendía y le bajaba la nota por el exceso de comas en sus composiciones escolares. Como bien sabemos los lectores, Saer se vengó. Y si algo no podríamos decir de los textos de Saer es que allí hay descuido. Son más bien la prueba fehaciente de la profundización encarnizada de aquello que le habían señalado como un defecto. Pero no por capricho ni, mucho menos, exhibicionismo estéril, sino porque en ese camino de búsqueda incansable y hasta insensata de la que habló Faulkner, en el intento por narrar y representar lo real se interponía siempre la barrera del lenguaje, esa materia insondable. Pero no huyó despavorido, se quedó y se hundió hasta el cuello. Y en ese hundirse está precisamente él. A eso se llega corrigiendo, o editando, o trabajando con el texto, o como quieran llamarle.

En una conferencia reciente, Alan Pauls establece un vínculo muy interesante entre el síntoma y la escritura. Hay allí, dice: “Básicamente dos políticas posibles. Una, la expeditiva, es eliminar el síntoma, que es lo que recomienda la mayoría de los médicos, es decir, la mayoría de las fuerzas correctivas en el campo del cuerpo. Conocemos la canción: antialérgicos, ansiolíticos, somníferos, etcétera. No me gotea la nariz, duermo mejor de noche, no siento ese agujero en el estómago cuando cruzo la calle y me doy cuenta de que no bajé las persianas. Pero la vida es insípida y tiene menos sentido que antes. La otra, la política perversa, digamos, es seguir al síntoma, seguirlo como se sigue una pista que nos está dedicada sólo a nosotros. Pensarlo no como un contratiempo desdichado, exterior, extirpable, sino como una suerte de huella digital, un signo que dice algo particular, muy particular de la relación que tenemos con el mundo. La pregunta se cae de madura: ¿Nos vamos a curar siguiendo a nuestros síntomas? La respuesta cantada: queremos escribir, no curarnos, y escribir es seguir el rastro de nuestros síntomas”.

En una conferencia reciente, Alan Pauls establece un vínculo muy interesante entre el síntoma y la escritura. Hay allí, dice: “Básicamente dos políticas posibles. Una, la expeditiva, es eliminar el síntoma, que es lo que recomienda la mayoría de los médicos, es decir, la mayoría de las fuerzas correctivas en el campo del cuerpo. Conocemos la canción: antialérgicos, ansiolíticos, somníferos, etcétera. No me gotea la nariz, duermo mejor de noche, no siento ese agujero en el estómago cuando cruzo la calle y me doy cuenta de que no bajé las persianas. Pero la vida es insípida y tiene menos sentido que antes. La otra, la política perversa, digamos, es seguir al síntoma, seguirlo como se sigue una pista que nos está dedicada sólo a nosotros. Pensarlo no como un contratiempo desdichado, exterior, extirpable, sino como una suerte de huella digital, un signo que dice algo particular, muy particular de la relación que tenemos con el mundo. La pregunta se cae de madura: ¿Nos vamos a curar siguiendo a nuestros síntomas? La respuesta cantada: queremos escribir, no curarnos, y escribir es seguir el rastro de nuestros síntomas”.

Otra vez estamos en el mismo incómodo lugar. Pareciera que no hay soluciones. O sí, las hay: se pueden seguir los consejos de los manuales de redacción y de escritura creativa, o volver una vez más al manual de estilo del Kansas City Star, el diario en el que trabajó el Hemingway joven, y a sus reglas de “claridad, concisión y exactitud” que tanta escuela han hecho. Eso nos garantiza contar historias bien contadas, entretener, atrapar al lector y no soltarlo, construir finales contundentes; incluso, si nos esforzamos, lo que se conoce como literatura de calidad. Originalidad, no. Una voz propia, no. Pero todo no se puede. “Lo único que nos hace originales son los problemas que tenemos”, dice Pauls. Una idea muy sartreana, dicho sea de paso: “El hombre auténtico se da cuenta de su situación y se sumerge en la angustia para encontrarse a sí mismo en lugar de engañarse buscando falsos apoyos y valores”.

No hay escritor que, por acción u omisión, no tenga presente la tarea de la corrección. Digo que no lo hay porque incluso aquellos que aseguran no corregir (entre nosotros, Aira quizá sea el caso más conocido), hacen de esa ‘no corrección’ una estrategia, una manera de posicionarse frente a cierto estado de cosas. Aira siempre ha dicho que el próximo libro corregirá lo que en el último salió mal. Esa fuga hacia adelante, y esa boutade que tanta furia genera en muchos, es el modo que a él le resulta válido de pensar la corrección –en el sentido que le venimos dando al término–, y de pensarse como escritor. “Darle tanta importancia a un buen final revela que se concibe el libro (la novela, el cuento) como un producto, que como producto vendible y consumible debe responder a criterios de calidad”. Y él no quiere eso. Como vemos, no hay aquí nada casual, ni espontáneo, ni inocente.

Hace exactos cien años, en el posfacio de El cementerio marino, Paul Valéry se preguntaba si aún estaría de moda elaborar largamente los poemas, “tenerlos entre el ser y el no-ser, suspensos ante el deseo durante años; cultivar la duda, el escrúpulo, el arrepentirse, tal como una obra siempre reemprendida y refundida que toma poco a poco la importancia secreta de una empresa de reforma propia. Hace cuarenta años existía una especie de Ética de la forma que conducía al trabajo infinito. Los que a éste se consagraban bien sabían que mientras más grande es el trabajo, menor es el número de personas que lo conciben y lo aprecian. Con esto se aleja uno de las condiciones naturales o ingenuas de la Literatura, y se llega insensiblemente a confundir la composición de una obra del espíritu, que es cosa terminada, con la vida del espíritu mismo –el cual es una potencia de transformación siempre en acto. Se llega al trabajo por el trabajo. A los ojos de estos amantes de inquietud y de perfección una obra nunca está acabada –palabra que para ellos no tiene sentido alguno–, sino abandonada; y este abandono, que entrega a las llamas o al público, les parece una especie de accidente, comparable a la interrupción de una reflexión, que la fatiga, el fastidio o alguna sensación vuelven nula”.

Ahora que abundan las recetas fáciles y expeditivas para todo, podríamos dar una lista con diez tips (adefesio que lo dice todo) para escribir bien. Un decálogo de la corrección. Eso puede hacerse; es más, podríamos hacer uno por día. Uno para escribir un cuento esférico por semana, otro para componer diálogos verosímiles, otro para evitar la repetición de conectores, otro para no excederse con las subordinadas y correr el riesgo de parecerse a Proust, otro para elidir verbos o, mejor todavía, narrar en segunda persona y parecer un escritor de vanguardia. Y, sobre todo, el más importante, uno para aprender a limpiar, barrer y pulir, porque no estamos hablando de literatura sino de normas de higiene general.

Pero lo sentimos mucho, los vamos a defraudar: corregir no es cambiar un adjetivo por otro ni eliminar de la página los adverbios de modo, las rimas involuntarias o los signos de exclamación. O también lo es, pero no es sólo eso. Por esto mismo, entre tantas otras cosas, la escritura es apasionante.

Abrimos con Morabito y cerramos con él: “escribir sin estilo equivale a no escribir, por eso es difícil escribir”.